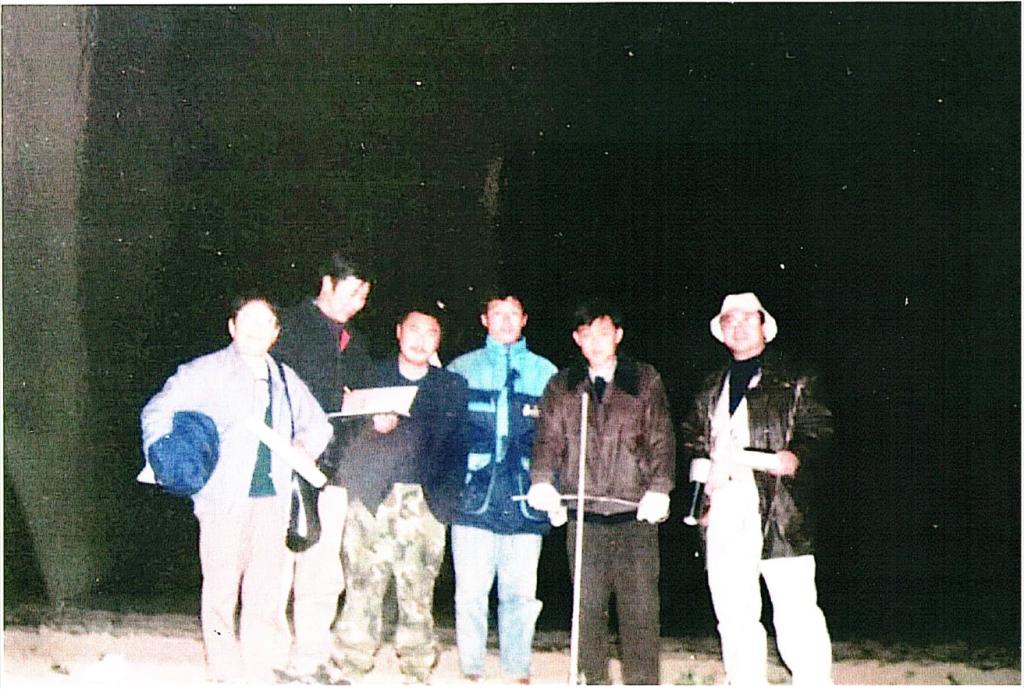

在泰安东郊地热异常区进行夜间地热探测,全体工作人员现场合影

一、院士出马亲上阵 “三顾茅庐”见市长

这个故事讲述的是我校宋振骐院士支持和帮助申请遥感研究经费的事情。

20世纪90年代末,我们在卫星影像上发现,泰安市城区东郊有热红外信息显示,但大多地处第四系覆盖的耕地区,除了岱道庵和风台已打钻出热水外,以东的北上高和南部有热信息显示的地方均无钻孔控制,也未进行地热调查工作,地表未见热水出露。为扩大已知地热范围,进一步开发地热资源,我们决定向泰安市人民政府、泰安市科委申报“应用红外遥感技术探测泰安城区近郊地热资源的研究”项目。为此,我们请求宋院士支持,宋院士欣然答应,在百忙之中带着我去市政府见张知平市长,向他汇报立项的依据,并进行可行性论证。

我们来到市政府,不巧张市长在开会,秘书安排我们在接待室等待,到了中午12点还没散会,只好与秘书约定第二天见市长;可是第二天市长外出,我们等了近3个小时,无功而返;第三天,市长回到市政府,但有急事处理,秘书只好让我们在接待室稍加等候。这时,秘书走到我面前,用一种敬佩的语气对我说:“你们为泰安市寻找地热资源不辞劳苦,耐心等待三个上午,这种精神令人感动,今天会见市长,凭你们‘三顾茅庐’,市长也会同意你们上项目的……”话音未落,市长来到接待室,他认真听取了我的汇报,宋院士也从航天科技发展的前景论述了申报的项目对泰安市经济建设和改善民生所发挥的优势作用,张市长连连点头表示赞同。

这件事说明,宋院士在我校遥感技术应用学科发展过程中给予了极大的关注和实际的支持;也告诉我们,学科的建设和发展需要有足够的耐心和百折不挠、奋力拼搏的精神,才能收到预期的效果。

二、果农报矿到栖霞 大帽顶上见真金

20世纪90年代初,烟台市栖霞县大帽顶村的果农刘进熙将一包碎石块邮寄到山东矿业学院,院办把包裹送到当时的地矿系。那时我正给学生上“矿床学”,系里把包裹给了我,让我查看回复。经简单的目视观察鉴定后,发现这是一块具有肾状构造的赤铁矿,初步断定是沉积型赤铁矿,可与华北宣化龙烟铁矿相比,估计在胶东地块可能有残留的震旦纪海相沉积地层和铁矿层。

于是,学校科研处资助我和杨峰杰老师立即前往烟台。到栖霞后,打听到大帽顶村不通车,只好步行几十里来到大帽顶,找到报矿人刘进熙,由他带路到铁矿所在地。经实地观测,仅是局部残留的铁矿化,沉积地层完全剥蚀殆尽,所以当即做出否定的评价。找矿扑空,不免有些失望,这时偶然发现垒地的石块中有些闪闪发亮的金黄铁矿石英脉,有的因风化而弱铁矿化,隐约可见到方钻矿和闪锌矿,经就地观测和访问村民,确认垒地的石块是“就地取材”,就在村庄附近,而这里地势较周围高,有利于寻找原生矿物。

我们取了一些含有矿化石英脉的碎石返回后,经化验分析有金、铜、铅矿物,对于这意外的收获,大家都很惊喜。为了在大帽顶寻找“招远式”的含金石英脉型金矿床,我们向设在山东省遥感应用中心的山东省社会发展服务中心申报了“栖霞县大帽顶及邻区遥感地质调查”项目,该项目很快被批准立项。由省遥感中心的陈昌延主任及我校房庆华老师牵头,组织由遥感、地质、岩石、矿物等专业老师参与的课题组,再赴大帽顶开展工作。

经该地区卫星遥感解译和信息处理、地表地质调查和山地工程揭露取样化验,发现了8处金、铜矿物点,圈定了8条金、铜矿化石英脉,含金量0.01g/吨~7g/吨、含铜量 0.1%~1%,个别样品最高含量12.3g/吨(此样采自大帽顶东北的黄铁绢英岩化的构造岩中)。

二是在实地调查中不放过任何找矿线索,及时跟踪追索和取样分析;

三是发挥遥感技术的宏观性、快速获取信息的优势,及时确定工作范围,及时组织团队联合攻关。

如今该矿点已列入栖霞金矿找矿远景区,有待进一步普查与勘探。

三、夜战泰城东郊探地热 红外遥感显神通

1997~1999年间,在泰安市科委重点项目“应用红外遥感技术探测泰安城区近郊遥感地热资源的研究”开展的过程中,根据热红外图像处理,提取了14处热红外辐射异常区,其中选择了上高镇面积约 8平方公里的1号异常区进行了地表及近地表(0~80cm)地温测量,以圈定地热异常范围和高异常点,为确定钻探孔位提供依据。

为避免白天受太阳辐射的影响,地温探测时间选择在夜间,22时至次日凌晨5时,还要在深秋到初春时节及无雨、风速不大的气候条件下进行。本次探测安排在1998年3月及1999年3月,夜间在空旷的郊外作业,可想而知是要挨冻的,若遇到“倒春寒”的天气,气温会更低。项目负责人江涛带领全组人员以顽强的毅力、高度的责任感和认真负责的态度,在漆黑空旷的田野里战斗了数十个不眠之夜。为了战胜寒冷,手脚冻僵了,喝上几口白酒暖暖身子,没处坐就蹲在地上打着手电筒记录测试数据,用洛阳铲作为挖深工具逐点掘进土壤至1米,并在不同的深度测试温度,常因土壤坚硬,两手磨起泡,破裂后疼痛难忍;寒冷、饥饿、困倦、伤痛,几十个伸手不见五指的夜晚,在每个人身上反复重演;然而一旦小小的测温仪上高温数字的出现,都会在瞬间改变一切,顿时群情振奋、欢呼雀跃,打破田野的寂静,赶走黑暗和寒冷,带来光明和温暖。一阵欣喜之后,一切又回归平静,而每个人的内心深处仍是火热的,大家又把新的希望、新的惊喜寄托在下一个测点上,这是所有从事遥感的人在验证遥感信息过程中,常常领会到的苦与乐、付出与收获,只有不畏艰险和困苦、耐得住寂寞的人,才能在探索未知领域的道路上,享受到“苦尽甘来”的乐趣。

数十天的“夜战”,又经物探验证,圈定了14个地热异常区、27处地热高异常点,从而为下一步的地热勘探提供了依据。

四、科大处处有伯乐

1983年,煤田地质七九级的王辉同学报考国家地震局地震研究所研究生。他的笔试已过线,正待面试;还有一名北京大学地震地质专业的本科生也报考了国家地震局地震研究所,而且是同一位导师——强祖基教授,录取名额是二取一。面对如此严峻的形势,能否顺利通过面试难以预测,自然会联想到我们学校的学生处于“劣势”,北京大学是名校,竞争对手又是地震地质专业,专业对口。而我校的王辉则是跨专业报考,王辉很着急,心里没底,教过他的老师们也在为他担心,对即将到来的面试给予了极大的关注,千方百计要为自己的学生助一臂之力,毕竟当初报考国家地震局地震研究所尚属首次。在即将赴北京面试之前,又遇上一件“雪上加霜”的事儿,王辉撰写的毕业论文成绩是“及格”,影响论文成绩的主要原因是毕业实习的煤矿现有资料不足。“巧妇难为无米之炊”,缺乏资料依据,直接影响到论文的质量。虽然他的答辩成绩是“良好”,但导师看到成绩仅为“及格”的论文,可能会影响王辉的成绩。这让学生和老师们都陷入了困境。

这时,时任学校教务处处长、又担任地史古生物课老师的王明镇召集了论文答辩的评委秦清华、金之钧和我,共同商讨如何帮助王辉撇开不利因素,还共同联名给北京的强祖基教授写了一封公开信,重点解释了论文成绩是受矿区现有资料不足所致。在王辉北上面试临行前,我把他请到家里,给他看了《中国活动构造地震分布遥感影像图集》,因为强教授在应用遥感技术研究地震地质方面做了很多研究工作,提示王辉了解卫星影像中的地震地质解译标志,做好面试准备。功夫不负有心人,不久,王辉同学被国家地震局地震研究所录取的消息传来,师生倍感欣慰。

数年后,在一次研讨会上有幸见到了强祖基教授,我走到他面前,满怀感激之情地对他说:“强先生,感谢您录取了我的学生,请原谅我们的冒昧,给您写信……”强教授笑着对我说:“你们不给我写信,我也会录取他的。”我听了,有些不解,急忙问他:“为什么啊?”强教授说:“王辉的笔试成绩不错,尤其是英语很好,面试也是满意的。最后录取他的理由有两点:第一,王辉的本科是煤田地质专业,敢于跨专业报考地震专业是需要勇气的,我佩服;第二,我认为学了煤田地质专业,再来学地震地质专业,等于学了两个专业,知识面更广些。”他的这番话是我万万没想到的,很是惊讶,这位导师不愧是真正的专家学者,眼光如此深远而锐利,听说他早在20世纪60年代就带研究生了,当时真为王辉有幸遇到这么好的导师而高兴。

王辉在国家地震局地震研究所读完博士后到美国深造。他在本科阶段学习成绩并不突出,算是中上,关键时刻能引起老师们的关注,包括他的导师,我认为是老师们“爱才”使然,不以个人好恶看待学生,而是以启发、调动学生的潜力为己任,不看重分数,而看重学生潜在的智慧和能力。每个学生都有他潜在的能力和智慧,能成为伯乐的老师,能够不失时机地发现和开发学生的潜力,耐心地启发和引导学生。

回想王辉刚进矿院读大一时,还没有上地质学基础课,就突发奇想,写了一篇关于地球的文章,当时老师们虽然没有理会,不以为然,但对他的好奇心和对地球运动规律的想象力,都有了印象。这也许就是他考研和读研过程中,受到老师们关注的原因吧。

选自《科大故事②》(2018年12月出版)(讲述:李永庆 整理:田静)